背景

與主動脈病相關的二葉主動脈瓣(BAV)是普通人群中最常見的先天性心臟病。它遠非一種簡單無害的瓣膜畸形,而是一種復雜的異質性疾病,是慢性和急性病理(早期瓣膜病、動脈瘤、夾層)的來源。盡管近年來進行了大量研究,但這種病理的遺傳、表觀遺傳、分子異質性和復雜性仍不能讓它的致病及個體發育機制得到完全了解。本文綜述了二葉主動脈病的分子和遺傳學研究的最新進展。

1、解釋BAV和主動脈病的兩種理論

導致 BAV 患者升主動脈擴張的病因和發病機制尚不確定。目前有兩種理論,一個是“遺傳學說”:該理論支持攜帶雙瓣葉并同時影響主動脈的患者中不同基因突變的存在。另一個是“血流動力學理論”。由于 BAV 的異常開口,形成了指向主動脈壁的偏心流,這種恒定的切向力最終導致擴張。隨之而來的負荷被稱為“壁剪應力”(WSS)。瓣膜退行性變被證明會影響血流和 WSS,在嚴重狹窄的患者中更為嚴重,這與瓣膜形態無關。

把兩種理論結合起來解釋(遺傳學 + 血流動力學)似乎更明智。受損的主動脈射血流,以及由基因決定或組織分子改變的弱動脈壁,可能會導致或加速動脈瘤的發展。

2、二葉主動脈病的遺傳學見解

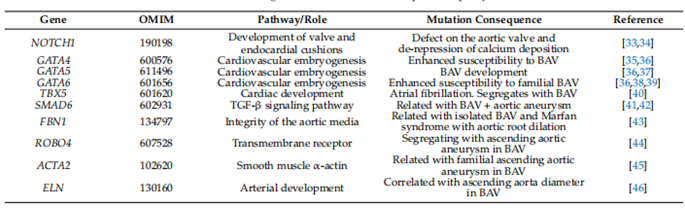

BAV疾病被認為是一種常染色體顯性遺傳疾病,具有低外顯率和可變表現度。盡管具有不同遺傳模式的不同基因已與該疾病相關聯,但其遺傳基礎仍不完全清楚。BAV 可以作為一種孤立的疾病出現,也可與如馬凡綜合征和特納綜合征等綜合征疾病以及其他心血管疾病(如主動脈縮窄和室間隔缺損)相關。表1列出了一些候選基因。

表1.二葉主動脈病相關的主要基因

3、表觀遺傳學

表觀遺傳機制在心臟胚胎發育中起關鍵作用,其失調可能是各種病理表現的原因。迄今為止,已經在多種心臟病中描述了異常的表觀遺傳調控,例如心臟肥大、心肌缺血,特別是 BAV 患者的主動脈病變。

表觀遺傳機制主要包括 DNA 甲基化和組蛋白修飾。DNA甲基化通常發生在 CpG 島中的 CpG 二核苷酸中。與 TAV(三尖瓣主動脈瓣) 患者相比,BAV 患者的基因甲基化譜存在差異,如,ACTA2基因的低甲基化和 GATA4 基因的高甲基化。

同樣,組蛋白修飾所起的作用也至關重要。在 BAV 相關胸主動脈瘤患者中觀察到, SMAD2 基因啟動子附近組蛋白 H3 標記的修飾是 SMAD2 過度表達背后的表觀遺傳機制。

4、MicroRNA 和其他調節性 RNA

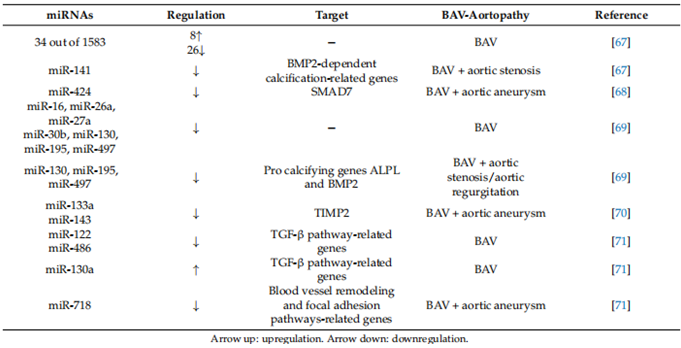

還必須考慮非編碼 RNA (ncRNA) 的轉錄后調控機制,主要關注 microRNA (miRNA) 和長鏈非編碼 RNA (lncRNA)。已知在與 BAV 相關的主動脈病的不同病例中會出現 miRNA 的非典型表達,這種異常表達可能是由于編碼這些 miRNA 的基因存在多態性。不同作者描述了BAV 患者與 TAV 患者比較下具有差異表達水平的 miRNA (表 2)。

表2. BAV或BAV相關主動脈病變病人中差異表達的microRNAs

5、主動脈瓣和相關主動脈病變的分子和細胞生物學

最近的研究正在努力驗證是否存在與 BAV 及其相關主動脈病相關的分子表型。BAV 患者中某些蛋白質、信號通路或某些關鍵表達模式的鑒定對于早期診斷,延遲或避免瓣膜和主動脈并發癥以及確定治療靶點至關重要。

6、是否有二葉主動脈病變的生物標志物?

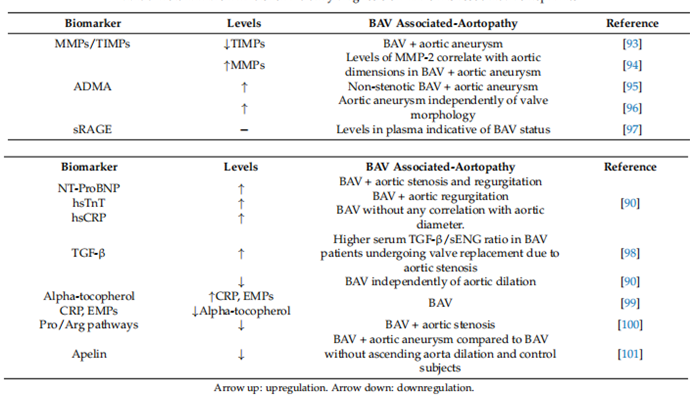

生物標志物是一種可測量的生物分子,它存在于身體的血液和其他體液或組織中。迄今為止,日常臨床實踐中沒有使用二葉主動脈病變的特定生物標志物,各種研究描述了幾種與 BAV 主動脈病相關的潛在候選物(表 3)。

表3.早期診斷 BAV或BAV相關主動脈病變的潛在生物標志物

7、總結

單基因突變并不能解釋大多數非綜合征 BAV 病例,存在表型和基因型的異質性;關于遺傳學、血液動力學對組織的影響、細胞和分子生物學、信號通路和可能的生物標志物研究領域的最大問題之一仍然是研究結果的統一和相互關聯。眾所周知,BAV 的存在是一種先天性缺陷,易導致瓣膜和主動脈疾病的發展。一般來說,這種疾病是在晚期被診斷出來的,此時瓣膜或主動脈問題已經建立。在未來,新的生物標志物,連同靶向治療,可以改變二葉主動脈病變的臨床病程。

參考文獻

Junco-Vicente A, Del Río-García á, Martín M, Rodríguez I. Update in Biomolecular and Genetic Bases of Bicuspid Aortopathy. Int J Mol Sci. 2021 May 27;22(11):5694.

其他相關內容如下: